INVIDIA . Lector In Invidia

Come vuoti a perdere

In 17 Maggio 2018 da Attilia Patri DPNon c’è stata testata giornalistica, telegiornale, pomeriggio in tv, emittente radio ed informazione in generale che non abbia ricordato, in questi giorni, una delle settimane più calde e più nere della Storia d’Italia, scritta in una settimana di maggio di quarant’anni fa. I giorni sono scanditi in un’attualità di ieri che ha lasciato strascichi di interrogativi nell’attualità di oggi: 9 maggio, ritrovamento del cadavere di Aldo Moro e uccisione di Peppino Impastato; 13 maggio approvazione della Legge Basaglia. Per ricordare il 1978 sarebbero sufficienti questi tre avvenimenti. Avvenimenti caratterizzanti di un periodo, di un’aria che tirava, tra un post ‘68 e un futuro pieno di interrogativi, come del resto lo è sempre qualsiasi futuro, qualunque data riporti.

Il 1978 aveva nella Hit Parade di Lelio Luttazzi, Pensiero stupendo di Patty Pravo e Figli delle stelle di Alan Sorrenti, mentre al Festival di Sanremo condotto, tra gli altri, da Beppe Grillo si facevano largo una Anna Oxa sedicenne con Un’emozione da poco e il frac, le scarpe da ginnastica e il papillon di Rino Gaetano con Gianna, vero tormentone per alcuni mesi. Gli spot proponevano il passaggio del tonno dalla scatoletta al vetro, per non nascondere nulla, mentre le famiglie, appassionatamente sul divano, aspettavano Portobello; i bambini, invece, aspettavano Heidi al pomeriggio, dopo i compiti; quasi tutti aspettavano alle 18,45 Atlas Ufo Robot. Al cinema veniva decretato il successo di Nanni Moretti con Ecce Bombo mentre con La febbre del sabato sera di John Travolta, qualche brano dei Bee Gees, e un completo bianco, in tanti si sentivano il Tony Manero della discoteca di turno. È l’anno in cui si registrava il maggior numero di avvistamenti di ufo, ma anche il maggior numero di pontefici, Papa Paolo VI, seguito da Papa Luciani con il suo brevissimo pontificato e, a ottobre, l’inizio dell’era di Papa Wojtyla. La Juventus vinceva lo scudetto, la Nazionale di Bearzot volava in Argentina per il Mundial, Silvio Berlusconi inaugurava ufficialmente Fininvest come società per azioni. È un’Italia dai mille volti: da una parte lo scorrere della quotidianità, dall’altro la rabbia, il malessere, la tensione nelle fabbriche, i sequestri e la lotta armata. È l’anno delle dimissioni di Giovanni Leone e dell’elezione di Sandro Pertini a Presidente della Repubblica, della legge sull’aborto, di Louise Brown, la prima bambina in provetta, e la nascita, anche da noi, della bioetica sulla procreazione assistita. È quel finire dell’anno, che vedrà l’affacciarsi della riforma del Sistema Sanitario Nazionale che ingloberà anche le direttive della Legge Basaglia e che, più in generale, muterà radicalmente l’organizzazione sanitaria nel nostro Paese. Il 1978 è stato tante cose, anche se, in primis, rimarrà l’anno dell’Onorevole Aldo Moro, e degli uomini della sua scorta, e dell’atto ultimo della rivoluzione della branca della Psichiatria che aveva trovato nel dottor Franco Basaglia uno dei maggiori paladini.

Il 1978 aveva nella Hit Parade di Lelio Luttazzi, Pensiero stupendo di Patty Pravo e Figli delle stelle di Alan Sorrenti, mentre al Festival di Sanremo condotto, tra gli altri, da Beppe Grillo si facevano largo una Anna Oxa sedicenne con Un’emozione da poco e il frac, le scarpe da ginnastica e il papillon di Rino Gaetano con Gianna, vero tormentone per alcuni mesi. Gli spot proponevano il passaggio del tonno dalla scatoletta al vetro, per non nascondere nulla, mentre le famiglie, appassionatamente sul divano, aspettavano Portobello; i bambini, invece, aspettavano Heidi al pomeriggio, dopo i compiti; quasi tutti aspettavano alle 18,45 Atlas Ufo Robot. Al cinema veniva decretato il successo di Nanni Moretti con Ecce Bombo mentre con La febbre del sabato sera di John Travolta, qualche brano dei Bee Gees, e un completo bianco, in tanti si sentivano il Tony Manero della discoteca di turno. È l’anno in cui si registrava il maggior numero di avvistamenti di ufo, ma anche il maggior numero di pontefici, Papa Paolo VI, seguito da Papa Luciani con il suo brevissimo pontificato e, a ottobre, l’inizio dell’era di Papa Wojtyla. La Juventus vinceva lo scudetto, la Nazionale di Bearzot volava in Argentina per il Mundial, Silvio Berlusconi inaugurava ufficialmente Fininvest come società per azioni. È un’Italia dai mille volti: da una parte lo scorrere della quotidianità, dall’altro la rabbia, il malessere, la tensione nelle fabbriche, i sequestri e la lotta armata. È l’anno delle dimissioni di Giovanni Leone e dell’elezione di Sandro Pertini a Presidente della Repubblica, della legge sull’aborto, di Louise Brown, la prima bambina in provetta, e la nascita, anche da noi, della bioetica sulla procreazione assistita. È quel finire dell’anno, che vedrà l’affacciarsi della riforma del Sistema Sanitario Nazionale che ingloberà anche le direttive della Legge Basaglia e che, più in generale, muterà radicalmente l’organizzazione sanitaria nel nostro Paese. Il 1978 è stato tante cose, anche se, in primis, rimarrà l’anno dell’Onorevole Aldo Moro, e degli uomini della sua scorta, e dell’atto ultimo della rivoluzione della branca della Psichiatria che aveva trovato nel dottor Franco Basaglia uno dei maggiori paladini.

Atto ultimo della rivoluzione della Psichiatria: Roma, 13 maggio 1978, Legge n.180, Legge Basaglia – semplificando, di molto e superficialmente, la legge che ha portato alla chiusura di quelle istituzioni chiamate Manicomi o Istituzioni Totali.

Atto primo della rivoluzione: Manicomio di Gorizia, anno 1961.

“I Basaglia (Franco, Franca e i due figli Enrico, otto anni, e Alberta, sei) arrivarono a Gorizia alla fine del 1961. Si sistemarono in un grande appartamento all’ultimo piano dell’imponente palazzo dell’amministrazione provinciale, in pieno centro, dieci minuti a piedi dall’ospedale. All’epoca la maggior parte dei manicomi italiani era gestita e finanziata dalle Province, e come quello di Gorizia servivano l’intero territorio, non soltanto la città. La funzione dell’ospedale psichiatrico era la stessa che quell’istituto svolgeva in tutta Italia, per tutto il corso del XX secolo: rinchiudere i “matti” per “tutelare la società”. Contava la “custodia”, non la “cura”. I manicomi italiani erano ancora regolati da leggi risalenti al 1904 e al 1907. Così stabilisce l’articolo 1 della legge del 1904: Debbono essere custodite e curate nei manicomi le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose a sé o agli altri e riescano di pubblico scandalo e non siano e non possano essere convenientemente custodite e curate fuorché nei manicomi”.

Matti, custodia, cura, qualunque causa, pericolose a sé o agli altri, pubblico scandalo, tutelare la società, apparvero a Basaglia, psichiatra e neurologo, il terreno fertile e, al contempo, il substrato marcio, sul quale intervenire già in quel suo primo giorno di servizio come Direttore dell’Ospedale Psichiatrico di Gorizia quando, come da prassi vigente, l’infermiere gli porse il foglio da firmare con l’elenco delle contenzioni della notte precedente: “E mi no firmo”. E iniziò il giro nei reparti. “Aveva idee estreme, e ai congressi accademici i colleghi lo trattavano un po’ da paria o da eccentrico. Nessun altro, in Italia, voleva la distruzione del sistema manicomiale, anche se una piccola minoranza spingeva per la riforma”.

Nei manicomi ci si entrava con una certa facilità e per motivazioni che, spesso, di clinico avevano ben poco.

Si arrivava accompagnati dai parenti o dalle forze dell’ordine perché affetti anche solo da stato depressivo, o perché considerati violenti, o perché in stato di abbandono o per la miseria della famiglia di provenienza, o per fini politici. Accanto a chi aveva realmente un disturbo mentale trovavano posto gli omosessuali, i bimbi Down, gli alcolisti, gli eccentrici perché nell’eccentricità si intravedeva un fantomatico pericolo sociale, gli orfani che nessuno sapeva a chi affidare, gli epilettici, i sovversivi, le prostitute, gli esclusi. Vi entravano e lì cominciavano la loro non-vita di internati o “alienati” come li definiva, senza tanti complimenti, la Legge. “Mi sentivo come se ci fosse un equivoco; come mai mi trovavo lì?”, le parole di un ex internato.

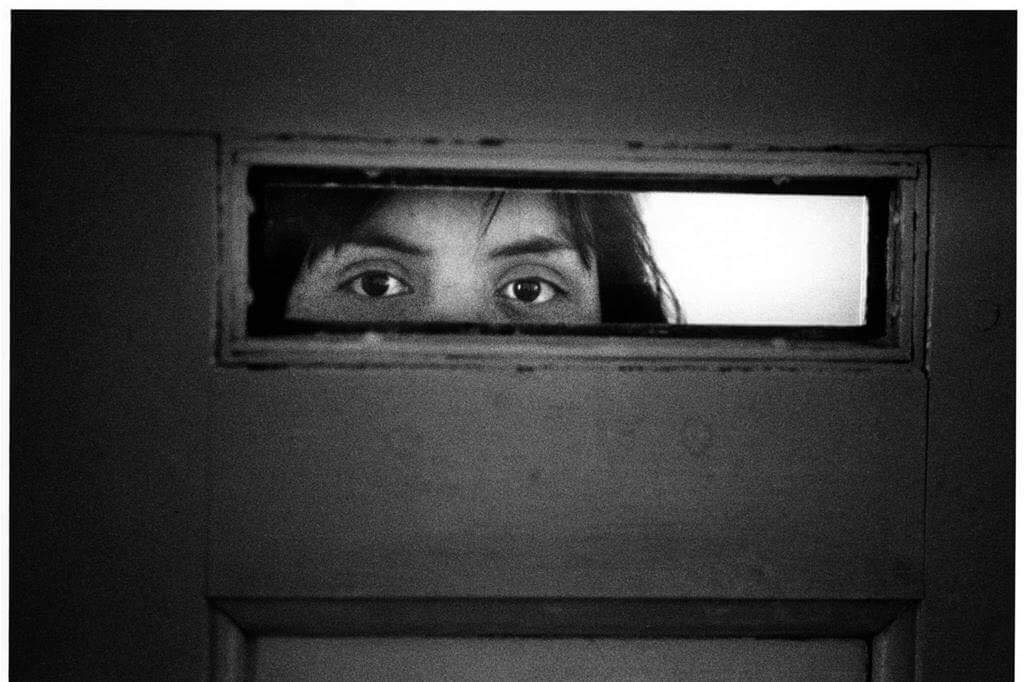

Si richiudevano tra mura invalicabili storie di perdizione e di abbandono senza distinzione di sesso o di età, uomini, donne, bambini, senza voce e senza volto, anonimi vuoti a perdere, in luoghi dove la restrizione e il contenimento erano i sigilli di garanzia per il quieto vivere sociale.

Per essere condannate a una diagnosi di isteria bastava essere una donna un po’ stravagante, capricciosa, irritabile. Bastava essere rossa in viso. Le cartelle cliniche ritrovate negli archivi, rimandavano non tanto a problematiche psicopatologiche reali, ma piuttosto a problemi legati alla moralità, alla libertà sessuale, al turpiloquio, al rifiuto del lavoro domestico, alla rottura del rapporto di coppia. Diagnosi alquanto sommarie, dunque, e che rispondevano al modello unico di donna previsto dalla morale dell’epoca: la donna doveva essere sposa, madre e mai da sola.

Altre cartelle raccontano di bambini di due anni internati perché avrebbero mostrato segni di pazzia già a tre mesi di vita, con diagnosi frutto di suggestioni legati alla cultura popolare, alla superstizione, quando, per scatenare l’ipotetica follia, bastava una “fattura”, un rimedio sbagliato di un sedicente guaritore, la morsicatura di un gatto nero, la convinzione della possessione da parte del demonio. Si contarono negli anni, nel Paese, oltre duecentomila bambini dall’infanzia violata, marchiati verso una vita di adulti segnata dai fantasmi della devastazione pregressa: elettroshock ai genitali se facevano la pipì a letto, legati per ore o giorni interi alle loro brande con il foro in centro per poter defecare senza dover essere slegati e, qualora avessero sporcato, il cambio biancheria non era garantito nell’immediatezza mentre non tardava ad arrivare qualche altro castigo. In queste occasioni ci si prendeva cura di loro lavandoli sotto il getto di una pompa con lo spazzolone del pavimento. Le bambine più grandi erano spesso soggette ad attenzioni sessuali da parte degli infermieri, talvolta con il beneplacito delle suore alle quali nulla sfuggiva dentro ai reparti senza però il minimo intervento, neanche quello di carità e compassione cristiane che avrebbero dovuto portare a corredo e curriculum proprio perché suore. “Ce ne furono una o due, di quelle bambine, che erano diventate grosse, la suora ci diceva: <Mangiano tanto, troppe caramelle>. Quali caramelle? Non ne vedevamo mai. Poi, quell’una o due bambine non le abbiamo più viste. Ho capito e saputo dopo anni che l’infermiere le aveva messe incinte. Erano abusi, i suoi, che erano diventati adusi. Abitudini nel linguaggio comune”. Erano bambini e bambine “caratteriali” si diceva, quando magari la loro unica “colpa” era quella di andare male a scuola o di essere dei vivaci monelli.

La prassi di accoglienza, uguale in tutte le strutture, prevedeva un mese di osservazione allo scadere del quale scattavano o le dimissioni o il ricovero definitivo. Il verdetto spettava al Direttore dotato di tutti i poteri possibili, l’unica figura medica in servizio; il resto del personale era costituito da infermieri senza qualifiche particolari se non una certa forza fisica. L’eventuale ricovero permanente veniva poi ratificato da un magistrato in modo che il malato perdesse ogni diritto di cittadino e venisse anche segnalato al casellario giudiziario.

Molti pazienti vi rimanevano, nonostante la guarigione accertata, perché i parenti si rifiutavano di riprenderli con sé e quindi li abbandonavano alla solitudine generata dalla malattia, incuranti del loro destino, sordi alle richieste di tornare a casa perché “questo posto è nefasto”, “è oscuro”, “è un carcere” e malgrado ogni tentativo di dimostrare l’esistenza della ragione sulla non-ragione: La mia patologia è che son rimasto solo, canterà Simone Cristicchi. Il manicomio assolveva così una duplice funzione: luogo di cura e sostegno alle famiglie, quelle famiglie che, il più delle volte, non avevano piacere di far sapere in giro dove fosse finito il loro caro come se la malattia mentale creasse onta e discredito generalizzato.

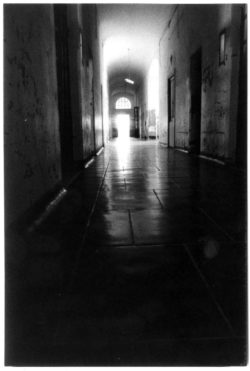

Una volta internati i pazienti diventavano a tutti gli effetti delle non-persone, privati oltre che dei diritti civili anche di ogni bene terreno, trattenuti contro la loro volontà, i reparti chiusi a chiave contro ogni tentazione di fuga. Capelli rasati, indossata l’uniforme, consegnati in deposito i loro effetti personali, iniziavano quella non vita di sopravvivenza; uomini e donne rigidamente separati. Per molti, per quelli che la società riteneva i “diversi”, la morte era l’unica via d’uscita da quelle gabbie, reti, corridoi sporchi e puzzolenti, sbarre, cancelli, mura. “Ciò che più ricordo è l’odore, l’odore insopportabile di corpi buttati lì”, dirà uno psichiatra dopo la chiusura di quelli che per lungo tempo altro non erano stati se non i luoghi dell’orrore perpetrato a norma di legge.

Il manicomio rappresentava un mondo a parte oltre che una grande fabbrica. All’interno c’erano laboratori dove si producevano materassi e tessuti per il fabbisogno interno, il panificio, la campagna, gli orti, i frutteti, gli allevamenti per la carne, e tutta una serie di servizi per provvedere alle necessità del vivere quotidiano. In alcune “fabbriche dei matti” trovarono lavoro, e quindi un salario, fino a novecento persone coadiuvate, nelle varie mansioni, dagli internati meno problematici. L’ospedale, visto dall’esterno, era una risorsa economica per il territorio e, anche solo l’ipotesi di una eventuale chiusura, avrebbe creato non poco danno.

Le mura invalicabili erano il confine tra il diverso e la normalità e all’interno era contenuto il luogo dove poter esorcizzare la paura verso chi non si riusciva o voleva comprendere, l’unica possibilità di punizione a un modo di vivere, a un modo di essere non conforme a quello che la società, fuori, non accettava.

Il rimedio alla paura era “l’educazione manicomiale” che vedeva nei metodi dell’ospedale psichiatrico l’unica forma di contenimento a dispetto della Costituzione Italiana che già dal 1947 riconosceva, tra i diritti di ogni individuo, all’art.13 la tutela della libertà personale, all’art.24 il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e all’art.32 la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e stabiliva che non si può essere obbligati ad un determinato trattamento sanitario.

La Costituzione parlava chiaro, arrivava ovunque, tranne al limitare, al cancello dei manicomi, dove ancora l’unica voce di riferimento era la vecchia 1904 con il “pericoloso per sé e per gli altri”, il pubblico scandalo, la perdita dei diritti e la fedina penale macchiata a vita. Nessun legislatore aveva pensato di apportare modifiche alle norme anche in quel luogo, una quasi terra di nessuno, lasciando incancrenire quel mondo a parte dove poter esercitare la “soluzione”, la giustificazione, il rimedio, fatta da fasce per legare ai letti, ai termosifoni, alle piante e alle panchine dei giardini, da camicie di forza se non bastava, da elettroshock, senza anestesia, per una sedazione più incisiva da riportare alla realtà con la nutrizione attraverso il sondino nasale, da resezioni del cervello, da pastiglie ottenebranti per generare calma in corpi allo sbando tra corpi, e nei visi l’infelicità e la sofferenza di alienati tra gli alienati che sembravano appena usciti dai ritratti di Gericault, senza nessuna cura di tipo psicologico, nessun coinvolgimento particolare che desse anche solo un’idea di voler recuperare menti imprigionate, a volte, non dalla malattia ma dagli abusi e sopraffazioni di fin troppo solerti tutori dell’ordine, amministratori, giudici moralisti e bacchettoni. I manicomi erano fermi al palo rispetto all’ondata di rinnovamento dei costumi e delle relazioni sociali generate dal ‘68 anche se, proprio nel ‘68, il ministro Luigi Mariotti ebbe il coraggio di denunciare la situazione definendo gli ospedali psichiatrici come veri e propri lager, come immense discariche umane per intere generazioni lì rovesciate come rifiuti organici per la totale disumanizzazione, e, con la legge 431, si abolì l’iscrizione al casellario giudiziario degli internati e l’introduzione di disposizioni affinché i manicomi assumessero una veste veramente ospedaliera: il direttore perdeva il ruolo di responsabile unico e assoluto e gli venivano affiancati primari, medici, assistenti sociali, psicologi; venivano istituiti i centri di igiene mentale esterni all’ospedale e autonomi per poter curare i malati nel loro ambiente di vita, nelle loro case; i malati potevano chiedere di essere ricoverati senza il timore che il ricovero li incarcerasse definitivamente tra quelle mura. Nel decennio successivo, fino alla Legge 180 del ‘78, grande fu la sperimentazione psichiatrica in molti dei principali ospedali a partire da Trieste, dove Basaglia si era nel frattempo trasferito, Reggio Emilia, Perugia, Padova e molte altre città. Cominciarono ad essere adottate quelle pratiche che vennero definite, con qualche screzio di critica, quando non erroneamente, pratiche di anti-psichiatria. Una cosa era comunque certa: con quella ventata di rinnovamento fu subito chiaro a tutti che il ruolo di semplice custodia da parte degli ospedali psichiatrici doveva ormai essere superato a favore di nuove pratiche di assistenza. Entrò in campo una nuova professionalità; si instaurarono rapporti umani con i pazienti che fino ad allora erano rimasti chiusi nel loro mondo delirante e allucinatorio; si approntarono attività di recupero; furono possibili dimissioni fino ad allora inconcepibili.

Nonostante i passi avanti, i limiti per il cambiamento totale persistevano in quanto la psichiatria continuava a rimanere separata dal resto della sanità pubblica e non era prevista l’assistenza mutualistica per cui i pazienti, per ragioni di ordine economico, continuavano ad affidarsi prevalentemente agli ospedali piuttosto che ai centri mentali esterni, a pagamento. Rimanevano, ancora, come macigni duri a morire, il “pericolosi per sé e per gli altri” e il “dare pubblico scandalo”. Per alcuni aspetti, dunque, vigeva ancora la 1904: “più una punizione che una cura, più una reclusione che un ricovero, più una colpa e una vergogna che una normale malattia”. L’esclusione sociale rimaneva in voga, si continuava ad alimentare la paura per il diverso, si rinnovavano circoli viziosi impenetrabili e sempre uguali di diritti negati. Per arrivare a una totale risoluzione occorreva un progetto più vasto: occorreva un progetto di riforma radicale.

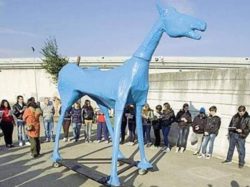

Sia a Gorizia prima, che a Trieste poi, l’idea di nuova psichiatria di Basaglia si fondava attraverso alcuni atti da compiere a favore degli internati: via la contenzione, le sbarre, le gabbie, realizzare la possibilità di uscire, tornare a casa, riallacciare i rapporti, conoscere o riconoscere la città, ritrovare se stessi prima di tutto. Restituire un comodino, e con questo la possibilità di conservare una foto, una cartolina, qualche oggetto personale che ricostruisse la propria storia personale. Restituire l’uso della forchetta, considerata fino ad allora un’arma, e consentire la realizzazione e la restituzione anche di un sogno semplice fino a quel momento negato: poter mangiare gli spaghetti al posto di pasta corta o riso che venivano accompagnati sempre e solo da un cucchiaio. Nel 1973, per Basaglia, i tempi della trasformazione dell’ospedale psichiatrico di Trieste apparvero maturi: con una panchina di ghisa sfondò il cancello e il corteo dei pazienti seguito dai medici e dagli infermieri, con Marco cavallo la scultura azzurra, in legno e cartapesta, costruita all’interno del manicomio dagli internati stessi, quasi un’icona, e contenente nella pancia tutti i desideri di una umanità nascosta e relegata, sfilò verso Piazza Unità d’Italia.

Sia a Gorizia prima, che a Trieste poi, l’idea di nuova psichiatria di Basaglia si fondava attraverso alcuni atti da compiere a favore degli internati: via la contenzione, le sbarre, le gabbie, realizzare la possibilità di uscire, tornare a casa, riallacciare i rapporti, conoscere o riconoscere la città, ritrovare se stessi prima di tutto. Restituire un comodino, e con questo la possibilità di conservare una foto, una cartolina, qualche oggetto personale che ricostruisse la propria storia personale. Restituire l’uso della forchetta, considerata fino ad allora un’arma, e consentire la realizzazione e la restituzione anche di un sogno semplice fino a quel momento negato: poter mangiare gli spaghetti al posto di pasta corta o riso che venivano accompagnati sempre e solo da un cucchiaio. Nel 1973, per Basaglia, i tempi della trasformazione dell’ospedale psichiatrico di Trieste apparvero maturi: con una panchina di ghisa sfondò il cancello e il corteo dei pazienti seguito dai medici e dagli infermieri, con Marco cavallo la scultura azzurra, in legno e cartapesta, costruita all’interno del manicomio dagli internati stessi, quasi un’icona, e contenente nella pancia tutti i desideri di una umanità nascosta e relegata, sfilò verso Piazza Unità d’Italia.

Fu un colpo di teatro non solo per la città ma per l’Italia tutta. Fu un colpo di libertà dalle leggi vetuste. Fu un colpo di libertà che sanciva la riappropriazione dei diritti civili comuni a tutti i cittadini.

Se fosse stato un film sarebbe stata la scena finale di “Qualcuno volò sul nido del cuculo” di Milos Forman con Bromden, Grande Capo, rinchiuso ma non pazzo, che scagliava il pesante lavandino di marmo contro la finestra e scappava, libero, finalmente, verso il Canada.

Il 13 maggio 1978 entrava in vigore la Legge Basaglia, la n.180. I manicomi dovevano essere chiusi. Il 23 dicembre 1978 con la Legge n.833 veniva istituito il Sistema Sanitario Nazionale che inglobava anche le direttive volute da quel medico che, messa tra parentesi la malattia, alla paura preferì la riscoperta delle persone. Oltre alla malattia riconobbe il “soggetto” e i suoi diritti.

Non mancarono, nell’applicazione della legge le criticità. Ma queste fanno parte di un’altra Storia.

“Come eravamo innamorati, noi, laggiù nei manicomi quando speravamo un giorno di tornare a fiorire ma la cosa più inaudita, credi, è stato quando abbiamo scoperto che non eravamo mai stati malati” – Alda Merini – A Franco Basaglia

Fonti:

- La “Repubblica dei matti”. Franco Basaglia e la psichiatria radicale in Italia, 1961-1978 – John Foot – Feltrinelli – 2014

- Il manicomio dei bambini – Alberto Gaino – Edizioni Gruppo Abele – 2017

Navigazione

Consigli

Articoli recenti

- Lo sbarco di Anzio dal vivo 19 Aprile 2024

- Armando Testa 12 Aprile 2024

- Fantasia! 9 Aprile 2024

- Storie d’amore 2 Aprile 2024

- Dipingendo te 31 Marzo 2024

Lascia un commento